2015年 12月31日下午,康奈尔大学英文系教授、前艺术史系主任雪莱·萨姆尔斯(Shirley Samuels)以“跨越白色大西洋的女性艺术家”(Crossing the White Atlantic as a Woman Artist)为题做客新人文讲座文化专场,在六教为200多名听众演绎十九世纪的美国文学与艺术,分享其跨越艺术史、文学史、性别学和社会学的研究方法。

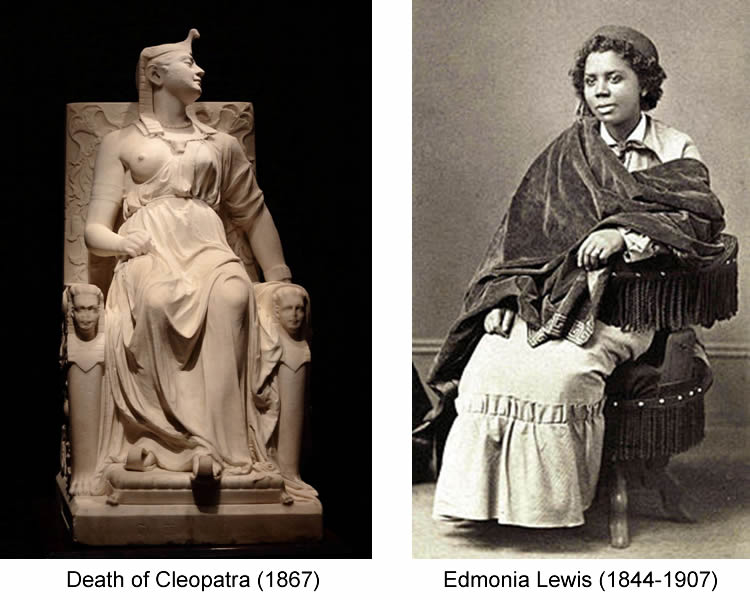

萨姆尔斯教授首先讲述了十九世纪美国黑人女性雕塑家爱德姆尼亚·刘易斯(Edmonia Lewis)穿梭于意大利和美国本土从事艺术创作、展览和出售的经历,以此揭示19世纪女性艺术家的文化身份和特殊境遇。刘易斯为了跨境生存,一生都在编造自己多重身份的谎言。19世纪女性艺术家背负着舆论谴责、身心虐待和经济压力等社会重负。刘易斯创作的雕塑作品《克里奥佩拉之死》(Death of Cleopatra)广受赞誉,但她试图以创作者的身份引起社会关注的努力却流于枉然。

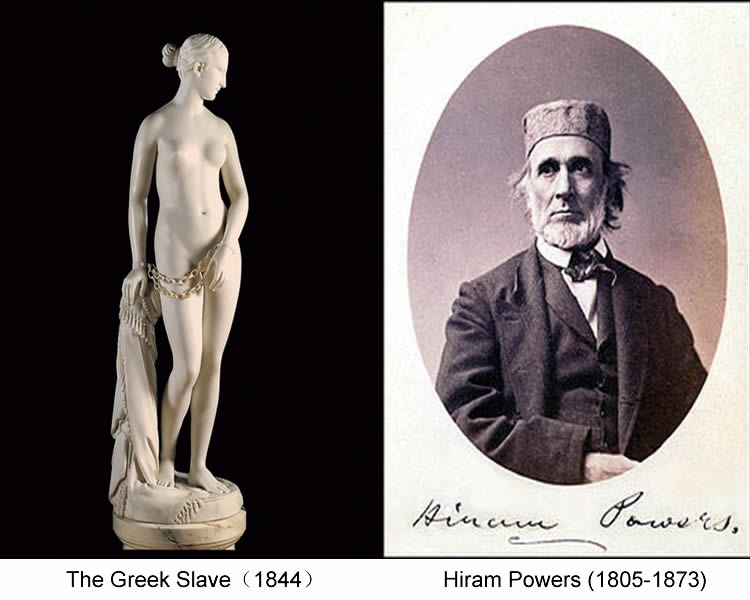

种族问题是19世纪美国的一大社会热点,其独特的社会、文化、法律和种族环境对艺术创作和欣赏产生不可回避的影响。刘易斯的雕塑作品《海华沙》(Hiawatha)和男艺术家海拉姆·鲍威尔斯(Hiram Powers)的雕塑名作《希腊女奴》(The Greek Slave)展示了种族意识在艺术创作和艺术欣赏上的双重烙印——用土耳其统治下带着镣铐的希腊少女形象影射美国奴隶制度引起美国社会的强烈反响;当黑人女性艺术家与她所创作的白色大理石作品《克里奥佩拉之死》一同出现在美国公众面前时,眼前场景所激发的关于种族、性别、性欲、情感等复杂交错性联想令人深思。

萨姆尔斯教授分析了美国19世纪作家纳撒尼尔·霍桑(Nathanial Hawthorne)的小说《玉石雕像》(The Marble Faun)中女主角因为眼神而受到指使谋杀的谴责,这里艺术品展现出比现实更真实的特质,在观者和对象间形成一种“看似所看”(looking like what you are looking at)的联系。她指出,美术作品相较于文学作品可以通过光和色等手段操控观者的注意力,雕塑作品在观者改换视角的过程中可以触发不同的态度和观感;而文学作品又可与美术作品互为映照,相互阐释,当我们将视觉艺术和文学文本两相对照时,新的符号分析和话语分析空间由此产生。

萨姆尔斯教授指出,人们对美国19世纪女性艺术家及其作品的解读既是对其人物塑造的解读,也是对女性艺术家如何与读者/观者进行对话的解读,同时也是对女性作家生平的解读,如果我们将女性同时看作创作者和艺术表现的主体,我们就会发现作为观赏者和见证人的女性,她们自身的身体和她们在艺术品中艺术地再现的身体同为普通观众尤其是男性观众凝视的对象,她们自己的生命与作品中女性生命之间的关系及其所呈现的复杂多变的身份定位值得探索。

本次讲座由外文系教授曹莉主持,在她的启发下,同学们就男性凝望(male gaze)、死亡与不朽、文学文本与视觉艺术之间的联动关系与萨姆尔斯教授进行了进一步的讨论。