5月13日下午,我院历史系教授张国刚做客“清华通识说”第四期,以”如何深刻理解人文教育对于培养优秀领军人物的意义“为题,通过丰富的历史故事阐述了人文教育对于领军人物培养的重要意义,特别指出阅读历史、学习历史的作用,并分享了他在通识课程建设中的经验思考。讲座通过荷塘雨课堂直播,教师发展中心副主任田静主持讲座。

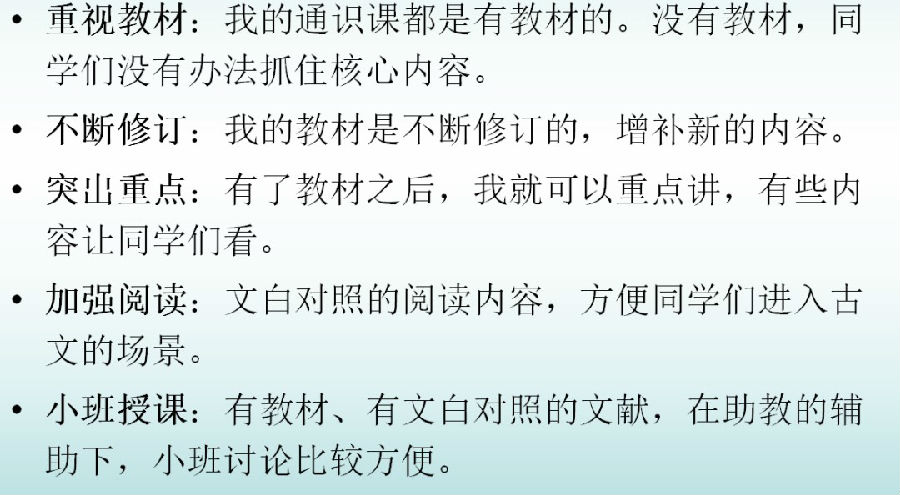

张国刚首先从自己讲授过的通识课程出发,分享了他在通识课程建设中的经验:重视教材、不断修订、突出重点、加强阅读和小班授课。

在进一步阐释人文教育的意义之前,张国刚首先对“通识”二字进行了解读:“通”是与“专”相对的概念,意思是与专业课不一样;“识”指的则是智慧。

张国刚引用了包括孙权劝吕蒙读史、赵匡胤率军打仗中仍不忘读书等历史典故,说明通识教育,特别是学习历史对于培养人的智慧具有极其重要的作用。

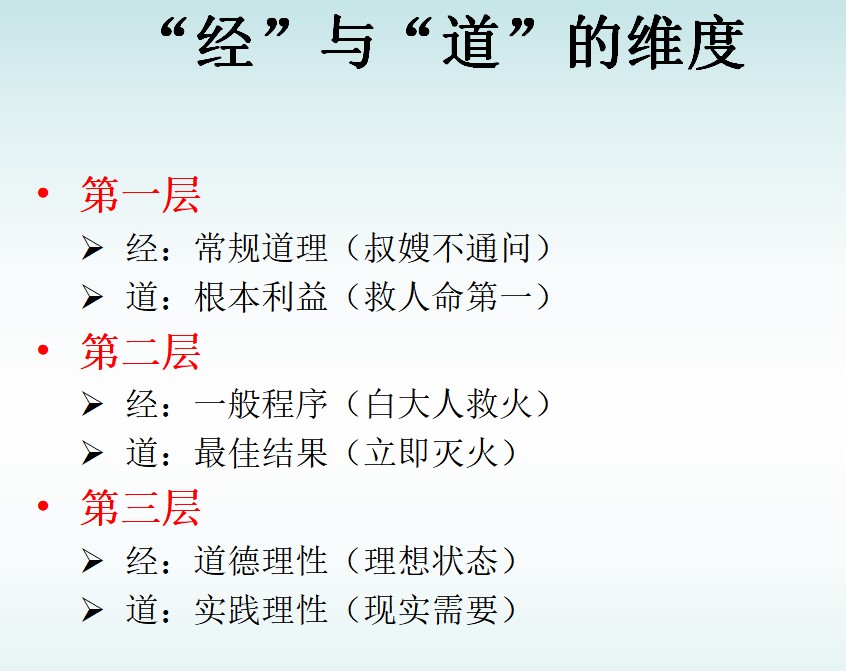

在张国刚看来,读经可以获得人生中的道理,而读史能够使人拓宽视野,形成思维,具有思想。在谈到《资治通鉴》中的重要精髓——“行权立断,违经合道”时,张国刚结合生动的案例从“经”和“道”的三个不同维度阐述了二者的关系。

张国刚强调,培养领军人物的关键在于形成分别是非的能力和判断利弊的能力,做到“既明且哲”,有随机应变的灵活而果断的决策能力,驾驭复杂问题的谋略和操作技巧。而在如何形成能力的层面,张国刚提出应重视“中正之道”,既明辨是非与利弊,也要学会“权变之术”,即平衡能力。

最后,张国刚以“历史是最好的老师”作为结语,鼓励大家积极从历史中汲取智慧的养分,把自己放在历史场景中,再结合当下的时势、条件加以分析判断,用心去体察古今之时宜与事势,这样,古人的“得可资,失亦可资”,古今之“同可资,异亦可资”。

交流互动环节,张国刚回答了人文经典的选择与阅读、中国文明在国际化中的作用等问题,认为中国传统文化充满人生和治国安邦智慧,人文教育对于领军人物培养而言,重在通过精选经典的研读,培养学生举一反三、触类旁通的能力。张国刚指出,如果说人类进入现代化的“道”是超越性的普遍价值,那么,对现代化的成功落地的“术”的探索,则是因时因地、个性化的追求,这就能解释为什么上个世纪80年代以来西方模式在印度等非西方国家推行后,普遍出现水土不服的状况。西方只是现代文明发展的一种模式,改革开放以来,中国基于五千年文明的历史积淀和现实国情,探索出中国特色的社会主义道路,实现了“道”与“术”的成功结合,给各国人民提供了另外一条思路。